Beim Nachtessen hatte die kleine Schwester den Auftrag, nicht zu reden. Stän- dig plapperte sie über ihre Puppen und ihre Bauklötze. Immer wieder wurde sie von Mama zurechtgewiesen: «Patientia, wenn Erwachsene am Tisch sitzen, haben Kinder zu schweigen. Wenn sie etwas sagen möchten, müssen sie um Er- laubnis bitten.» Die Ermahnung nützte wenig. Ständig platzte die Kleine mit ihrem Gerede dazwischen. Alex und Ferdinand sassen schweigend da. Nicht ohne sich vielsagend anzuschauen und mit den Augen zu zwinkern.

Papa hatte seine Pfeife schon angezündet. Der Tisch war abgeräumt. Alex und Ferdinand hatten zusammen diese Arbeit übernommen. Als sie aus der Küche zurück waren, richtete sich Papa Alex an sie: «Morgen habe ich im Schloss zu tun. Wollt ihr zwei mitkommen?» Was für eine Frage! «Klar, gerne!» Die Antwort kam im Duett.

Lisa trottete im Gleichschritt vor sich hin. Die Sonne strahlte, wie man es im Wallis gewohnt ist. Viktor hatte das alte Karriol angespannt. Papa hatte die Zügel übernommen. Zu dritt wurden sie auf dem Weg ins Tal hin und her ge- rüttelt. Alle hingen ihren Gedanken nach. Das linke Rad der Karre quietschte von Zeit zu Zeit. «Viktor hat wieder vergessen die Naben zu fetten», murmel- te der Vater.

«Viktor hat mir gesagt, man könne fetten so viel man will. Die Naben sind kaputt. Der Wagen gehört in die Wagnerei von Michel Willa.» Papa Alex er- läuterte seinem ältesten Sohn, dass das noch Zeit hätte.

«Hoffentlich verlieren wir kein Rad und haben keinen Unfall. Ich möchte nicht zu Fuss nach Hause zurück.» Das Trio hatte das Balethaus um neun Uhr Richtung Leuk verlassen. Als sie die Kirche von Varen hinter sich gelassen hat- ten, fragte Alex Junior, warum ausgerechnet heute dieser Ausflug geplant sei.

«Ich muss im Schloss zum Rechten schauen.»

«Es gehört doch zur Familie. Von wem hast du es bekommen?» Mit einem kräftigen Ruck war Ferdinand aus seinen Gedanken wachgerüttelt worden. Das Gefährt war mit dem einen Rad über einen grossen Steinbrocken gefahren und gefährlich ins Schwanken geraten.

«Ich habe es von meinem Vater, deinem Grossvater, geerbt. Der wiederum hat es von seinem Vater geerbt. Ende des 17. Jahrhunderts kam es durch Urgross- vater Gabriel in den Besitz unserer Familie.»

«Wie alt ist unser Schloss?»

«Etwas mehr als 330 Jahre. Es wurde in der Mitte des 15. Jahrhunderts ge- baut.»

«Ganz schön alt. Das Schloss gehört also dir. Du hast es geerbt. Wie läuft das eigentlich mit dem Erben?»

«Das geht so, mein Ferdinand: Jedermann besitzt Ware, Fahrhabe, Grundstücke, die den Besitzer überleben. Wenn ich sterbe, geht das Schloss an den ältes- ten Sohn der Nachkommenschaft.»

«Pech für mich. Alex wird somit der zukünftige Schlossherr.»

«Es ist wichtig, dass der Grundbesitz und die Gebäude, die darauf stehen, in der Familie bleiben. Mit dem Familienfideikommis wird im Erbrecht geregelt, dass das Vermögen unserer Familie auf ewig der Werrafamilie erhalten bleiben soll. Man hat beim Erben gewisse Regeln festgelegt, an die sich alle halten. Der älteste Sohn erbt Grund und Boden. Der zweite macht sein Glück als Offizier in fremden Diensten. Der dritte geht in den geistlichen Stand. Wird Priester oder Mönch.»

«Gut so! Ich, der Schlossherr, du, der Soldat und Patientia ins Kloster.»

«Ich will gar kein Offizier werden. Der Kriegsdienst ist ein gefährlicher Beruf. Da kommt man meistens nicht mehr lebend nach Hause zurück. Der Helden- tod auf fremder Erde ist das Ende. Ich möchte leben und nicht für einen frem- den Herrscher sterben.»

«Genug jetzt. Vorläufig leben wir alle noch.»

Am Brunnen vor dem Rathaus in Leuk wurde ein Marschhalt eingelegt. Lisa stillte ihren Durst. Der Vater hatte sich mit seinen Söhnen zwischen dem Rat- haus und dem Bischofsschloss aufgestellt. Alle blickten nach Süden ins Rhone- tal. Vor ihnen der Illgraben. Heute ein armseliges Rinnsal. In Zeiten der gros- sen Schneeschmelze ein reissender Wildbach. Er liegt eingebettet im Pfynwald, dem grössten Kiefernwald weit und breit. In der Mitte dieses Waldes hat sich eine grosse Rodungsfläche gebildet, in dem sich der Weiler Pfyn befindet. Die Gegend ist gefürchtet. Räuber treiben dort ihr Unwesen. Von diesen Machen- schaften hat die Stadt Leuk seit jeher einen Vorteil gezogen. Händler und Rei- sende, die von Brig nach Siders und Sitten wollten, meideten den Weg durch den Pfynwald. Sie zogen es vor, in den Susten über die Holzbrücke durch Leuk über die Dalaschlucht nach Varen weiterzuziehen. Viele der Reisenden mach- ten in einer der Herberge Quartier. Das Städtchen entwickelte sich. Es wurde zum bedeutenden Marktflecken. Der Brückenzoll in den Susten und an der Dala sorgte für tüchtige Einnahmen.

Leuk wuchs neben Brig und Sitten zur drittwichtigsten Stadt empor.

Das Illhorn und der Gortwetsch auf dem linken Ufer des Rotten schloss den Ausblick der drei Reisenden nach Süden ab.

«Ganz weit nach links», Papa streckte den Arm aus, «in einer halben Stunde sind wir dort.»

Steil hinab ging es dem Rotten zu. Papa musste die Handbremse fest anzie- hen, damit Lisa nicht von der Strasse abgedrängt wurde. Beim Überqueren des Stroms hörte man ihre Füsse auf den Holzbohlen der Brücke klappern. Das Karriol war jetzt an der Färbi vorbei auf dem linken Ufer des Rotten. Von Ferne hörten die Reisenden den Glockenschlag vom Turm der Kirche St. Stephan. Es war eben elf Uhr. Die Landschaft lag noch im Schatten der hoch aufstrebenden Berge im Süden. Sie waren beim Schloss angelangt. Noch kein Sonnenstrahl er- leuchtete die Liegenschaft. «Ein schönes Schattenloch», bemerkte Ferdinand trocken.

«Schauen wir uns zuerst die Umgebung an. Es ist ein grosses Grundstück.» Der Schlossgarten glich einer Wildnis. Spriessendes Unkraut, soweit das Auge reichte. Da stand das Schloss von Alex! An der Umgebungsmauer, mit run- den Pfeffertürmchen an den Ecken, zeigte sich das imposante Portal mit dem schmiedeeisernen Gitter. Dahinter der Wohntrakt mit dem runden Turm. Der diente als Treppenhaus.

Lisa war schon aus dem Geschirr. Ferdinand hatte sich ihrer angenommen. Die üppige Weide im Schatten der Platanen bot sich als Verpflegungsplatz des Pferdes an. Papa Alex hatte inzwischen das Gittertor aufgeschlossen. Zu dritt unternahmen sie die Begehung der Liegenschaft. Alles zeigte auf ein ungepfleg- tes Haus hin. Ein schlechter Eindruck. Unkraut im Garten, die Felder gehörten gemäht. Beeindruckend war einzig die Grösse des Grundstücks. Zwei moosbe- deckte Löwen bewachten die Eingangstreppe ins Gebäude. Aus jeder Ritze der achtstufigen Stiege wuchs Löwenzahn und Vergissmeinnicht. Das Geländer, die Handläufe links und rechts waren so stark verrostet, dass man aufpassen musste, beim Berühren die Hände nicht zu verletzen.

Papa versuchte, die schwere Nussbaumtüre zu öffnen. Es dauerte eine Weile, bis es gelang, den Schlüssel zu drehen und die Türe zu bewegen. Sie hing schief in ihren Angeln. Alle drei mussten gemeinsam alle Kraft aufbringen, um das Portal zur Seite zu schieben. Es gelang langsam unter Quietschen und Ächzen und einem Schleifen am Boden. Die schliesslich offene Tür hinterliess auf dem staubigen Boden eine halbkreisförmige Spur. Hier war schon lange niemand mehr ein und aus gegangen. Im Innern bot sich ein ähnlich trübseliger Anblick. Spinnengewebe in allen Ecken. Überall lag fingerdick der Staub. Die Luft war von einem muffigen Geruch geschwängert.

«Zuerst machen wir jetzt alle Türen und Fenster auf, damit Durchzug entsteht und frische Luft hereinkommt. Ihr kümmert euch um das hier unten. Alles öffnen. Ich begebe mich in die oberen Etagen und mache dasselbe. Wenn ihr fertig seid, wartet ihr draussen. Dann gibt es etwas zu essen, sobald ich oben fertig bin.»

Die Eingangshalle, die Empfangszimmer und die Küche im Parterre waren bald vom Winde durchweht. Oben in der Bel Etage wurden die Gesellschaftsräume und die Kapelle genau so gründlich gelüftet. Im zweiten Stock wurden Esszimmer, diverse andere Zimmer und die Bibliothek vom muffigen Geruch in der Luft befreit. So einfach, wie das tönen mag, war es nicht. Viele Fenster liessen sich nur mit Gewalt öffnen. Einige liessen sich überhaupt nicht bewegen.

Gegen ein Uhr sassen alle auf den Stufen des Haupteingangs und vergnügten sich am mitgebrachten Essen. Die Köchin hatte Brot, Käse und Hauswürst- chen eingepackt. Zu trinken gab es Picket. Mama hatte zum Dessert einen Aprikosenkuchen mit einem süssen Guss darauf gebacken. Die Sonne schaute zwischen den Bergen im Süden hervor und brachte den Agarnern die ersten Strahlen. Das Schloss und die Umgebung standen im grellen Licht. Der Essens- korb war bald leer, die Reisegesellschaft gesättigt. Alle hatten es sich auf der Eingangsstiege bequem gemacht, streckten die Füsse von sich und schauten in den Garten an der Mauer vorbei zum Tor hinaus. Nach der reichlichen Mit- tagspause ermahnte Papa zu weiterer Arbeit. «Alex, suche einen Eimer oder ein anderes Geschirr. Hole Wasser an der Quelle und gib Lisa zu trinken. Du, Ferdi, gehst mit deinem Bruder und spülst das Essgeschirr und bringst dann den Korb in den Wagen. Ich warte hier, bis ihr zurück seid.»

Papa Alex, allein gelassen, zündete seine Pfeife an und überdachte die Lage. Das Schloss befand sich in einem desolaten Zustand. Das war zwar nichts Neues, aber ein grosses Problem. Die Spatzen pfiffen es von den Dächern: «Die Wer- ras haben nicht genug Mittel, eine so grosse Latifundie zu unterhalten.» Das Gebäude den Launen der Natur zu überlassen und zusehen, wie es vergammelt, war auch keine Lösung. Immerhin hatte das Gemäuer 300 Jahre auf dem Buckel und war immer noch in brauchbarem Zustand. Es sprach nichts dagegen, hier zu wohnen. Vorausgesetzt, die Liegenschaft würde gepflegt, man hätte genug Personal und eine Schatulle, aus der die laufenden Instandstellungen finanziert werden konnten. Weder J.J. Alex noch sein Vater hatten das Talent, ein solches Gut richtig zu bewirtschaften. Sie waren nicht dazu erzogen worden, richtig mit Geld umzugehen. Das Geerbte zu mehren und für Einnahmen zu sorgen, war ihnen fremd. In wahrstem Sinne war hier guter Rat teuer. Eine Lösung zeichnete sich jedoch am Horizont ab. Der Arzt aus Siders hatte Interesse am Schloss. Er wäre bereit – vorausgesetzt der Preis stimmte –, es zu kaufen. Ihm fehlte das Geld nicht, den alten Glanz wieder herzustellen. Nur – so etwas macht ein Edelmann nicht. Liegenschaften werden nicht verkauft. Die müssen in der Familie bleiben. Nichts ist so solide wie Grund und Boden. In Ausnahmefällen käme ein zeitlich befristetes Vermieten infrage. Um Zeit zu gewinnen und etwas zu verdienen. Dann wäre da noch die Schmach. Ein Adliger, der sein Schloss verkaufen muss, ist gesellschaftlich bankrott. Alex steckte mit seinem Gebäude tief in der Klemme, in der Zwickmühle. Heute kam ihm so richtig zum Bewusstsein, wie er zwischen Stuhl und Bank sass.

Es war nicht zu überhören, die Buben kamen mit Gesang und Gejohle zurück. Sie rissen den Vater aus seinen morbiden Gedanken. Papa Alex gab sich einen Ruck, stand auf, gab die Befehle durch. «Jetzt wird das Schloss vom Keller bis zum Dachboden, vom Garten bis zu den Stallungen kontrolliert. Alle Tü- ren und Fenster werden wieder geschlossen. Dort, wo es Schlösser hat, wird verriegelt. Ihr sollt wissen, wie es um unser Anwesen steht. Das soll in euren Erinnerungen verankert sein! Los, an die Arbeit!» Alle zogen los. Durch das Haupttor kamen sie in ein Vestibül, welches links und rechts von zwei Emp- fangszimmern flankiert war. Hier bat in der glanzvollen Vergangenheit der La- kai jeweils die Besucher, einen Augenblick zu warten, bis sie beim Hausherrn gemeldet worden seien. Es waren kleine Salons gewesen. Auf den Tischen stan- den immer Wasser und Wein in kristallenen Karaffen bereit. Der erste Ein- druck musste dem Besucher signalisieren, dass es in diesem Haus gepflegt zu und her gehe. Davon war heute nichts mehr zu sehen. Einzig ein wackeliger Tisch erinnerte noch an bessere Zeiten. Beim Verlassen des Vestibüls empfing den Besucher eine grosse Halle. An der Decke hing noch ein Leuchter, auf dem einmal 24 Kerzen gebrannt hatten. Diese waren längst ausgebrannt. Ein grosses Spinnennetz zeugte von jetzigen Bewohnern. In einer Ecke stand ein Billardtisch. Die Kugeln und die Queues waren noch da. Der grüne Filz war von den Mäusen und Ratten fast völlig zerfressen.

Von hier ging es nach links zum Esszimmer, zur Küche, zur Economa und zum

Aufenthaltsraum für das Personal. Hier wurden auch die Kutscher und die Kuriere anderer Eliten aufgewärmt und verpflegt. Rechts befanden sich der grosse Salon, die Bibliothek und das Musikzimmer. Ganz hinten nahm der zylindri- sche Turm das Stiegenhaus auf. In der ersten, der Bel Etage, befanden sich der grosse Festsaal, die Kapelle und die Privatgemächer der Herrschaft. Gegen Osten lagen die Gästezimmer für geladene Gäste. Schliesslich die Besenkammer, die Aborte und jede Menge von Kästen, Truhen und Schränken. Noch weitere Räume befanden sich im zweiten Stock: Studierzimmer, Nähzimmer, einfache Gästezimmer für die Kutscher der Gäste, Personalunterkünfte und der Kleider- fundus. Ganz oben unter dem Dach lagen weitere Zimmer für das Personal. Unter dem Schloss waren ein grosser Weinkeller, der ganze Kellereibetrieb mit Driel und dem Flaschenlager. Ein kleines Carnozet hatte einen Ausgang ins Freie. Hier wurden auch das Traubengut und die Fässer angeliefert.»

«Das sind mehr als 32 verschiedene Räume», sagte Ferdinand, als sie wieder im Garten standen.

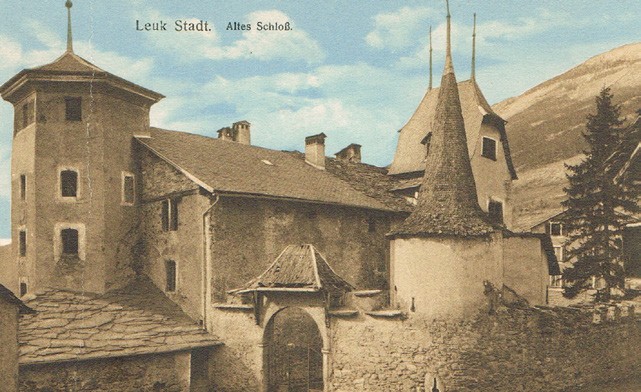

Schloss von Werra im Tal des Rottens bei Agarn

Schloss von Werra im Tal des Rottens bei Agarn

Alle Fenster, Türen und Tore waren wieder verschlossen und verriegelt. Im Vor- garten stand, ganz mit Unkraut verwachsen und ausgetrocknet, ein Springbrun- nen. Weiter ging es zu den Stallungen. Auch die hatten schon bessere Zeiten gesehen. Das Gebäude war in drei Räume aufgeteilt: Eine Remise für Kutschen, Fahrzeuge und Pferdeschlitten, in der Mitte sechs Boxen für die Pferde und am anderen Ende eine Werkstatt für den Hufschmied und den Gärtner. Das Gewächshaus hatte keine einzige heile Scheibe mehr. Alle waren zerschlagen.

Übrig blieb nur noch ein rostiges Gestell als Schuppen für die Gartengerät- schaften. Um das Schloss herum fielen nicht unterhaltene Weiden und wild wachsendes Gebüsch auf. Was für ein verwahrloster Eindruck. «Das lässt sich in dem Zustand nicht einmal verkaufen», dachte der Vater, als sie das Karriol für die Heimreise bereit machten.

Los ging es mit Pferd und Wagen Leuk zu. Zwei Räder und drei schweigsame Gesellen. Eine bedrückte Stimmung fuhr als blinder Passagier mit. Als sie an den Lichten vorbei waren, das Rathaus war schon sichtbar, unterbrach der äl- teste Sohn die elende Stille. Die Kirchenuhr schlug eben drei. «Unser Schloss ist wirklich nicht schön!», flüsterte Alex. «Nicht schön ist gut! Völlig her- untergekommen ist es. Möchtest du, Alex, zusammen mit Spinnen und Mäusen wohnen?»

«Leider kann ich dir nicht widersprechen. Im heutigen Zustand würde dort niemand wohnen wollen. Etwas muss geschehen.»

«Wenn wir nur alles sauber machen würden, die Fenster putzen, die Küche in Betrieb nehmen und den Garten vom Unkraut befreien, wäre das ein erster Schritt», war die altkluge Antwort von Alex.

«An so etwas habe ich gedacht. Es geht nicht nur ums Reinemachen. Ein solches Anwesen will unterhalten sein. Das geht nur, wenn dort jemand das ganze Jahr über wohnt. Das Haus muss leben. Was bedeutet, es braucht Personal. Personal verursacht Kosten. Nicht nur Kost, Logis und Lohn. Es kommen Hilfsmittel, Apparate und Kurzwaren dazu. Das alles muss gekauft und bezahlt werden. Und uns fehlt dieses Geld.»

«Urgrossmutter Anna hatte doch ein grosses Vermögen in die Familie ge- bracht, als sie Urgrosspapa heiratete.»

«Du hast Recht, Alex, mein Vater hat eine gute Partie gemacht Balets waren die Reichsten im Lande. Ihnen gehörte halb Salgesch. Die Mitgift bestand vor allem aus Grund und Boden, Möbeln und Geschirr, sehr wenig Bargeld.»

«Wie kommt man zu Bargeld?»

«Indem man etwas Wertvolles verkauft.»

«Zum Beispiel ein Schloss?»

«Das wäre eine Lösung, aber keine gute. Ein Edelmann und Junker braucht Grund und Boden. Das verkauft er nicht.»

Das Karriol bog gerade in die Varengasse ein, als Papa Alex durch den Kopf ging, einen Besuch bei den Cousins im Majorshof zu machen. Das war eine gute Idee. Die beiden Jungen freuten sich, ihre etwa gleichaltrigen Cousins zu treffen. Worauf Papa Alex streng die Benimmregeln durchgab:

«Der Hausherr ist ein alter Oberst in französischen Kriegsdiensten und wird mit ‹Herr Oberst› oder ‹Cousin Colonel› angesprochen. Seine Frau kommt aus Sitten und spricht grundsätzlich nur Französisch und wird mit ‹Cousine Cathérine› angeredet. Ihr zwei zeigt euch von der besten Seite. Immer mit zwei Worten antworten: ‹Merci, ma cousine›, ‹oui, mon Colonel›. Sie haben fünf Kinder. Einer heisst Moritz und ist ein Jahr älter als du, Lexi. Der zweite heisst Ignaz und ist jünger als Moritz. Dann sind da noch drei weitere Kinder, deren Namen ich vergessen habe.» Ehrfurchtsvoll versprachen Alex und Ferdi, sich vorbildlich zu benehmen.

Das Karriol war eben in den Vorhof eingefahren, als die Gäste schon vom Stallknecht begrüsst wurden. Das Gefährt war noch nicht um die Ecke zu den Stallungen verschwunden, als die schwere Haustür aufging und der Kammer- diener Sebastian die Verwandten empfing. Weiter kam er nicht. Der Hausherr hatte die Anfahrt seiner Verwandten wahrgenommen und bemühte sich, diese standesgemäss zu empfangen. «Mon cher cousin! Quel plaisir. Soyez le bienvenu.» «Hier sind wir plötzlich in Savoyen», murmelte Ferdinand, «reden hier eigentlich alle Welsch?»

«Pst, keine faulen Bemerkungen.»

Sie kämen pünktlich, «pour les quarts d‘heure», fand Cousine Cathérine. Eiligst wurden drei Gedecke nachgelegt. Da öffnete sich die Tür zum Esszimmer. Gleichzeitig und unüberhörbar stürmten Moritz, Ignaz und Thérèse herein, alle im Alter von Alex und Ferdi. Der Empfang war herzlich und wurde von den Gästen als echt und unverfälscht empfunden. Gesellig sass man zu Tisch. Tee und Limonade wurden gereicht. Die Erwachsenen unterhielten sich über dies und das. Die Kinderschar benahm sich vorbildlich. Kein ungefragtes Wort wurde gesprochen ausser »merci« oder »oui, ma cousine«. Umso mehr wurde Brot mit Butter und Aprikosenkonfitüre und Kuchen verspeist.

Nach einer guten halben Stunde gab Cousine Cathérine das erlösende Wort. Die Kinder dürften sich im Garten vertun.

Für den Oberst das Signal, sich mit Papa Alex in die Bibliothek zurückzuziehen. Mit einem Glas Cognac und einer Montheyer Zigarre waren die beiden beim Thema: Das Schloss im Tal bei Agarn. Nach einer guten Stunde war klar, es hatte nichts als gute Ratschläge gegeben. Der Oberst sei leider nicht in der Lage, seinem Cousin finanziell unter die Arme zu greifen. Das Schloss müsse unbedingt in der Familie bleiben. Die Bausubstanz sei gut. Gebäude und Umgebung müssten unbedingt in Ordnung gebracht werden. Hierfür könne der Oberst Personal zur Verfügung stellen. Viel Glück für die Suche nach einem günstigen Kredit für die Innensanierung.

Das war die Zusammenfassung, welche auf dem Gang von der Bibliothek zur Haustüre stattgefunden hatte. Das Karriol stand schon bereit. Die Kinder sas- sen bereits auf. Papa Alex übernahm die Zügel. Freundliche Wünsche zum Ab- schied und hinaus aus dem Hof, Varen zu.

Bis kurz vor Varen wurde auf dem Karriol kein Wort gesprochen. Dann platzte es bei Papa Alex heraus: «Abgeblitzt.»

Alex und Ferdi sahen sich vielsagend an, sagten aber keinen Ton. Sie hatten Erfahrung. Wenn dicke Luft herrschte, schwieg man am besten. In Salgesch angekommen, gingen alle sofort ihren Arbeiten nach. Ferdinand kümmerte sich um Lisa. Alex brachte der Köchin das nötige Holz und den leeren Essenskorb. Auch beim Nachtessen herrschte knappste Beredsamkeit. Alle, die Familie und das Personal, merkten, ohne dass darüber ein Wort verloren worden wäre: Bei Alex Werra lagen Sorgen auf dem Tisch.

Nach dem Nachtgebet sassen Alex und Ferdi auf dem Bettrand und rekapitulierten den verflossenen Tag. Vor allem kam der Unterschied zwischen dem vorbildlich geführten Majorshof und dem Anwesen im Tal zur Sprache. Ebenso der Unterschied, wie die Familie in Leuk lebte und ihre in Salgesch.

Die beiden Buben beschlossen, die Lage nicht aus den Augen zu lassen und in den nächsten Tagen eine günstige Gelegenheit abzupassen, um mit dem Vater ein planerisches Gespräch zu führen. Mehr war für heute nicht mehr drin. Bei- de krochen in ihre Betten, löschten die Kerzen aus und legten sich schlafen.

Views: 10403