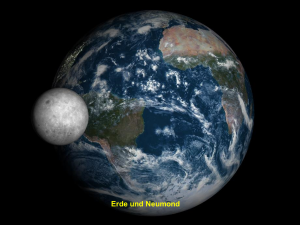

Photo prise avec le hubble-télescope spatial [HST]

J’aime la lune. Ce n’est pas un amour platonique mais une attirance matérielle. Au cours des premières semaines de ce mois de septembre nous profitions pendant plus de quinze jours d’un ciel nocturne clair et sans nuages. Quelle merveille d’observer, juste après la nouvelle lune, l’apparition hardie du croissant tout mince de la lune. Une image magnifique. Surtout dans le crépuscule, après le coucher du soleil. Sûr de lui, notre satellite prend sa place dans le ciel nocturne. Un véritable joyau embellit la nuit à venir. Et nuit après nuit, la lune grandit. De plus en plus haut dans le ciel, son image gagna de taille. Chaque nuit j’ai pu observer cette évolution vers la pleine lune. Malheureusement que jusqu’à la veille de la pleine lune. Cette nuit-là le ciel s’est couvert de nuages.

La lune qui suit fidèlement son chemin depuis toujours. Elle est sans doute l’astre le plus observé par les humains. Surtout aux pays du sud où le ciel nocturne est clair et serein pendant des mois.

Voilà qui s’impose l’examen de l’amour des humains pour la lune. Certains l’admirent et en profitent pour éclairer leurs promenades dans les montagnes. D’autres l’ont fait entrer dans la littérature et la poésie. Des contes et des poèmes en toutes les langues garnissent les bibliothèques du monde entier. Sans parler des jeunes amoureux qui admirent la lune en se tenant par la main et lui envoient des vœux secrets. Mais des naturalistes plus sobres ont également été inspirés par la lune.

Pourquoi la lune est-elle sphérique? Pourquoi disparaît-elle et réapparaît de nouveau? Voilà ce qui fascine les astronomes, physiciens et mathématiciens. Je me considère comme faisant un peu partie d’eux. D’où mon attirance. Amoureux ou non, je constate que la lune est encore entourée d’énigmes non résolues.

Voyons sa trajectoire. Vue de la terre, nous avons l’impression que la lune, fidèle comme une planète, suive quotidiennement son parcours autour de la terre. Or, cette image est fausse. En réalité, la lune n’effectue en un jour qu’un vingt-septième de son trajet autour de la terre. C’est la terre qui tourne sur elle-même une fois par jour et nous donne l’impression de voir tourner la lune autour de la terre toutes les 24 heures. Pourquoi, pendant tous ces mouvements, garde-t-elle toujours la même face orientée vers la terre? Pourquoi ne voyons-nous jamais la partie arrière de la sphère? Parce que la lune tourne très lentement sur elle-même. Elle prend son temps. Exactement 27 jours, 7 heures et 43.7 minutes pour un tour autour de la terre et le même temps pour un tour sur elle-même. Voilà pourquoi l’observateur terrestre ne voit toujours que sa face et jamais sa partie arrière.

Je me souviens très bien de la photo parue en novembre 1959 dans le journal à sensations »Blick», représentant la face cachée de la lune. Une prise de vue effectuée par la sonde lunaire russe Lunik 3. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité tout le monde pouvait voir l’image de la partie arrière de la lune. Une sensation mémorable.

Une question se pose: comment les astres comme le soleil, la lune, les planètes et les étoiles maintiennent-ils leur position dans le ciel? Pourquoi ne tombent-ils pas vers le bas ou les uns sur les autres? Tout le monde le sait. C’est l’effet de la pesanteur, la gravité. (J’ai déjà traité ce sujet dans mon essai «Lune» du 22 mars 2015). Mais qu’est-ce que c’est, la pesanteur? En bref: nous ne le savons pas. Cela me fascine. Il y a des forces de base physiques dont nous ne savons pas ce qu’elles sont. Nous pouvons effectuer des expériences. Calculer par exemple la durée de la chute jusqu’au sol d’une cannette de bière lancée du haut de la tour Eiffel. Tous les corps s’attirent mutuellement à cause de la pesanteur. Ceci est valable pour tous les astres. La terre, attirée par le soleil, y tomberait et brûlerait si elle ne tournait pas sur une orbite elliptique. La vitesse sur sa trajectoire et l’attirance vers le soleil sont exactement en équilibre. La terre suit son parcours autour du soleil. Tout comme la lune autour de la terre et le tout autour du soleil. Ainsi nous savons comment fonctionne le système solaire. Mais nous ne savons toujours pas ce que c’est que la pesanteur.

Isaak Newton était le premier savant à étudier la pesanteur à fond. Il a fait de nombreuses expérimentations dont la conclusion était une formule mathématique. La loi de la gravitation, la base de la physique classique. Il appelait la pesanteur «un effet à distance mystérieux».

Albert Einstein a trouvé une autre réponse. «Il n’existe pas vraiment de pesanteur, mais l’espace est courbe. Il devient un objet physique». Je n’insisterai pas ici sur la théorie de la relativité générale.

Pourquoi tout corps lâché tombe en direction du centre de la terre? A cause de l’attraction des masses, la gravitation. Nous ne pouvons pas expliquer le «pourquoi» mais seulement le «comment»!

Voilà ce qui me captive et m’impressionne lorsque je regarde nuitamment la lune. Tout cela n’est possible que grâce à la pesanteur et nous ne savons pas ce qu’elle est. Voyons-la comme logo, un symbole de la génialité de la création.

La lune est entourée de mythes, d’histoires et de phénomènes intéressants.

En général, il y a une pleine lune par mois. Mais pas toujours. En juillet de l’année dernière nous avions deux pleines lunes dans le mois. Les 2 et 29 juillet 2015. Les romantiques l’appellent lune bleue. Les schtroumpfs lui attribuent des forces magiques. Dans deux ans, en 2018 il y aura même deux lunes bleues. En janvier et mars. Lorsque, au contraire, un mois comporte deux nouvelles lunes il s’appelle lune noire. De plus, on dit «pas de pleine lune en février» puisque ce mois comporte généralement 28 jours. Cette situation se produira la prochaine fois en 2018. La pleine lune apparaîtra le 31 janvier et ensuite le 2 mars, soit pas de pleine lune en février 2018. Enfin, une pleine lune à la St. Sylvestre est un évènement spécial.

Voici donc quelques-uns des phénomènes intéressants. Il y a aussi les éclipses de soleil et de lune, les marées, tout le projet Apollo, le premier homme sur la lune. Bien d’autres effets sont attribués à la lune. On dit que le somnambulisme est tributaire de la position de la lune, tout comme des maux de tête et les migraines.

Par ailleurs, la comparaison de sa géologie avec celle de la terre est fort intéressante. La lune représente-t-elle une source de matières premières pour notre économie? Dans ce cas, la question se pose tout de suite: «A qui appartient la lune?» «Quelles sont les conditions de propriété?». La revendication de droits de possession est exclue. Interdiction confirmée dans un contrat ratifié par 192 états.

La lune pourrait-elle être colonisée? En tant qu’avant-poste permanent pour la fourniture de matières premières à la terre? Non! L’effort serait trop important, les dépenses aussi. Un sujet qui restera sans doute du domaine de la science-fiction.

Pour terminer, intéressons-nous à une dernière question. Pourquoi la lune a-t-elle une forme sphérique et non, par exemple, d’un disque ou d’une pomme de terre? Tous les grands astres sont sphériques ou ellipsoïdaux. C’est à nouveau la pesanteur qui agit. Cette force fondamentale dont nous ignorons la vraie nature. Elle se manifeste, comme on sait, par l’attirance mutuelle des corps. Pour s’exercer il faut donc des masses (quantités de matière) sur lesquelles elle puisse agir. Sous l’effet de l’attirance des masses, des nuages de gaz se sont transformés en étoiles et planètes il y a des millions d’années. La pesanteur attire vers le centre du nuage les corps environnants avec la même intensité dans toutes les directions. Le résultat, après le refroidissement de la masse gazeuse, est donc une sphère. Sur la terre, un corps tombant se dirige toujours vers le centre de la terre. Les molécules gazeuses font de même. Voilà qui explique à nouveau comment la pesanteur agit mais ne nous dit pas ce qu’elle est.

![terre et pleine lune Photo prise Avec le Hubble-Télescope spatial [HST]](https://www.vonwerraleuk.com/wp-content/uploads/2016/10/Erde-drei-300x225.png)

Photo prise avec le Hubble-Télescope spatial [HST]

La lune

Un conte du fameux recueil des contes de l’enfance et du foyer de Jacob et Wilhelm Grimm, les frères Grimm, d’environ 1819.

Dans les temps anciens, il fut un pays dont la nuit était toujours sombre et que le ciel couvrit comme une toile noire. La lune n’apparaissait jamais et aucune étoile ne scintillait dans l’obscurité. Lors de la création du monde la lumière nocturne était suffisante. Quatre gaillards de ce pays partirent en randonnée et arrivèrent dans un pays dans lequel, le soir, quand le soleil avait disparu derrière les montagnes, une boule lumineuse en haut d’un chêne émettait une douce lumière. Même si la lumière n’était pas aussi brillante que celle du soleil, on pouvait quand-même tout voir. Les randonneurs s’arrêtèrent et demandèrent à un paysan qui passait avec sa charrette de quelle lumière il s’agissait là. «C’est la lune» répondit-il, «notre maire l’a payé trois écus et l’a attaché au sommet du chêne. Tous les jours il doit y rajouter de l’huile et bien la nettoyer pour qu’elle brille toujours comme il faut. En contrepartie nous lui devons un écu par semaine.» Le paysan parti, un des gaillards disait «Cette lampe nous serait bien utile; nous possédons un chêne aussi grand, sur lequel nous pourrions l’accrocher. Quel plaisir de ne plus tâtonner la nuit dans le noir!». «J’ai une idée» annonça le deuxième «allons chercher un charriot et des chevaux et enlevons la lune. Ici, ils pourront s’acheter une autre». «Je sais bien grimper» ajouta le troisième, «je saurai la descendre». Le quatrième amena une charrette avec des chevaux, le troisième grimpa dans l’arbre, perça un trou dans la lune, y passa une corde et la descendit. Une fois la boule brillante posée sur le charriot, ils la cachèrent sous une couverture pour dissimuler le vol. Ils l’amenèrent ainsi dans leur pays et le posèrent sur un grand chêne. Jeunes et vieux se réjouissaient de la lumière que la nouvelle lampe produisait et illuminait les champs, les salons et les chambres. Les nains sortaient des grottes et ces lutins dansaient la ronde dans les prés, habillés de leurs petites robes rouges. Les quatre gaillards alimentaient la lune d’huile, nettoyaient la mèche et recevaient un écu par semaine. Mais ils vieillissaient et lorsque le premier tombait malade, prévoyant sa mort, il demandait qu’on enterre son quart de lune avec lui. A son décès, le maire montait dans le chêne, coupait un quart de la lune et le déposait dans le cercueil. La diminution de la luminosité de la lune était à peine perceptible. Lorsque le deuxième décéda, son quart l’accompagna dans sa tombe et la lumière diminuât. Elle faiblit encore plus à la mort du troisième qui amena également sa part, et lors de la disparition du quatrième, l’obscurité ancienne se rétablit. En sortant le soir sans lanterne, les gens se cognaient les têtes. Dans le monde souterrain où l’obscurité avait toujours régnée, les pièces de la lune s’étaient réunies et réveillèrent les morts. Ils furent ébahis par leur capacité de voir à nouveau. La lumière lunaire leur suffisait, leurs yeux affaiblis n’auraient pas supporté la brillance du soleil. Ils se levèrent, se réjouirent et reprirent leurs anciennes habitudes. Les uns allaient jouer et danser, d’autres rejoignaient les bistros, y réclamaient du vin, se soûlaient, fulminaient, se querellaient et finalement saisirent des gourdins et se battaient. Le vacarme devint de plus en plus fort et arriva jusqu’au ciel. Saint-Pierre, qui garde le portail du ciel, pensait que l’enfer se révoltait et appelait les légions célestes pour repousser les forces du mal qui voulaient prendre d’assaut le séjour des bienheureux. Mais comme elles n’arrivaient pas, il monta son cheval, sortait par la porte céleste et descendait dans le monde du bas. Il calma les morts, leur demanda de se recoucher dans les tombes et amena la lune qu’il accrocha au ciel.

Views: 46